ZA: Panzerabwehr

ZA Panzerabwehr

| Vorraussetzung | Handwaffenausbildung |

| Thema | Infanteristische Panzerabwehr |

| Ziel | Der Lehrgangsteilnehmer kennt Begriffe, Waffen und Konzepte der Panzerabwehr und kann diese zur erfolgreichen Vernichtung von Feindfahrzeugen praktisch umsetzen. |

| Durchführung | Die Ausbildung wird gänzlich im Spiel abgehalten, wobei die praktische Übung direkt auf der Erklärung folgt. |

| ACRE | wird während der gesamten Ausbildung nicht verwendet |

| Zeitansatz | 2,5 Stunden |

| Teilnehmerzahl | min. 4 Teilnehmer, max. 8 Teilnehmer |

| Ausbilder | Valentine |

| Hilfsausbilder | n/a |

Gliederung

- Einleitung und Grundlagen

- Bedrohungslage durch Panzer

- Wirkung auf Fahrzeuge

- Schwachstellen Moderner Panzer

- Allgemeine Schwachstellen

- Bauteilspezifische Schwachpunkte

- Technische Grundlagen

- Panzerungen

- Massivpanzerung

- Schottpanzerung

- Verbundpanzerung

- Zusatzpanzerung

- Fahrzeugkunde

- Kampfpanzer

- Schützenpanzer

- Transportpanzer

- MRAP

- Luftabwehrpanzer

- Aufklärungsfahrzeuge

- Beispiele

- Panzerungen

- Panzerabwehrmittel und Wirkprinzipien

- Ladungen und Gefechtsköpfe

- Hohlladung (HEAT – High Explosive Anti-Tank)

- Tandemhohlladung

- KE-Munition

- High Explosiv Dual Purpose (HEDP)

- Hochexplosiv (HE)

- Sprengladungen

- Zusammenfassung der Gefechtsköpfe und Ladungen

- Werfer und Lenkwaffen

- M72A7 LAW

- M136 AT4

- MK 153 SMAW

- M3 MAAWS

- RPG-7

- FGM-148 Javelin

- BGM-71 TOW

- Weitere Panzerabwehrmittel (Minen, Sprengladungen)

- FIM-92 Stinger

- Ladungen und Gefechtsköpfe

- Taktik und Einsatzgrundlagen

- Taktik der Panzerabwehr

- Grundsätze der Panzerabwehr

- Eingriffs Entfernungen

- Passive Panzerabwehr

- Aktive Panzerabwehrmaßnahmen

- Rollenverteilung innerhalb der Infanterie

- Entscheidungsfindung

- Taktik der Panzerabwehr

- Praktische Umsetzung im Gefecht

- Ablauf der Zielbekämpfung

- Zielansprache & Kommunikation

- Vorbereitung, Wirkungskontrolle und Nachbereitung

- Ablauf der Zielbekämpfung

- Entfernungsschätzung

- MKS

- Übersicht Fahrzeughöhen

- Glossar

1. Einleitung und Grundlagen

1.1 Bedrohungslage durch Panzer und gepanzerte Fahrzeuge

Panzer stellen auf dem Gefechtsfeld eine erhebliche Bedrohung für die eigenen Kräfte dar.

Ihr Einsatz dient in der Regel dazu, feindliche Stellungen zu durchbrechen, Bewegungsfreiheit für eigene Truppen zu schaffen oder im Zusammenwirken mit Infanterie Gebiete unter Kontrolle zu bringen.

Die Bedrohung durch Panzer ergibt sich dabei aus mehreren Faktoren:

Schwere Bewaffnung

Moderne Kampfpanzer sind mit leistungsfähigen Kanonen ausgerüstet, die Ziele auf Entfernungen von mehreren Kilometern präzise bekämpfen können.

Neben der Hauptwaffe verfügen viele Fahrzeuge über Maschinengewehre oder automatische Granatwerfer, die gegen Infanterie und leicht gepanzerte Fahrzeuge eingesetzt werden.

Hohe Beweglichkeit

Panzer sind durch ihren Kettenantrieb geländegängig und können in unterschiedlichem Terrain schnell manövrieren.

Ihre Mobilität erlaubt es, Schwerpunkte im Gefecht rasch zu verlagern und gegnerische Schwachstellen gezielt anzugreifen.

Starke Panzerung

Die Schutzsysteme moderner Kampfpanzer bieten einen hohen Schutz vor Infanteriewaffen, leichten Fahrzeugwaffen und in vielen Fällen auch vor älteren Panzerabwehrwaffen.

Insbesondere die Front- und Turmpartien sind stark gepanzert, wodurch ein direkter Frontalangriff mit leichten Waffen meist wirkungslos bleibt.

Psychologische Wirkung

Neben den rein materiellen Faktoren hat das Auftreten von Panzern auch eine erhebliche psychologische Wirkung.

Insbesondere unerfahrene Truppen oder unvorbereitete Kräfte geraten bei Konfrontation mit gepanzerten Fahrzeugen schnell in Panik oder verlieren die Gefechtsordnung.

1.2 Wirkung auf Fahrzeuge

Im Rahmen der Panzerabwehr ist es entscheidend zu verstehen, welche konkreten Wirkungen der Einsatz von Panzerabwehrwaffen auf gegnerische Fahrzeuge haben kann.

Nicht jede Bekämpfung führt zwangsläufig zur vollständigen Zerstörung eines Fahrzeugs.

Oft reicht es bereits aus, bestimmte Schlüsselkomponenten gezielt auszuschalten, um die Gefechtsfähigkeit des Fahrzeugs erheblich zu beeinträchtigen oder ganz aufzuheben.

Grundsätzlich unterscheidet man folgende Wirkungen auf Fahrzeuge:

Firepower Kill (Bewaffnungsausfall)

Bei einem Firepower Kill wird die Hauptbewaffnung des Fahrzeugs funktionsunfähig gemacht.

Dies kann durch direkte Treffer auf die Waffenanlage selbst, auf optische Zielsysteme oder die Elektronik des Turms erfolgen.

Folgen:

- Das Fahrzeug kann nicht mehr gezielt feuern.

- Es bleibt jedoch weiterhin beweglich.

- Die psychologische Bedrohung bleibt teilweise bestehen.

- In manchen Fällen bleibt eine Restbewaffnung (z.B. Maschinengewehr) erhalten.

Bedeutung:

Ein Firepower Kill reduziert die unmittelbare Feuerkraft des Gegners.

Das Fahrzeug bleibt aber weiterhin eine Gefahr, insbesondere wenn es noch beweglich ist oder durch den Gegner repariert werden kann.

Die vollständige Ausschaltung sollte daher, wenn möglich, angestrebt werden.

Mobility Kill (Bewegungsausfall)

Ein Mobility Kill bedeutet, dass das Fahrzeug seine Bewegungsfähigkeit verliert.

Dies geschieht häufig durch Treffer auf die Antriebseinheit, das Fahrwerk, die Ketten oder die Reifen.

Folgen:

- Das Fahrzeug bleibt auf der Stelle liegen.

- Es kann seine Stellung nicht mehr taktisch verändern.

- Die Bewaffnung bleibt in der Regel funktionsfähig.

- Das Fahrzeug kann leichter umgangen oder gezielt ausgeschaltet werden.

Bedeutung:

Ein unbewegliches Fahrzeug stellt insbesondere in offenem Gelände eine deutlich reduzierte Bedrohung dar.

In urbanem Gelände kann es jedoch weiterhin eine gefährliche statische Feuerstellung bilden.

Mobility Kills eignen sich, um feindliche Bewegungsfreiheit einzuschränken und Hinterhalte vorzubereiten.

Catastrophic Kill (Totalausfall / Vernichtung)

Der Catastrophic Kill bezeichnet die vollständige Zerstörung eines Fahrzeugs.

Dies wird in der Regel durch folgende Effekte erreicht:

- Durchschlagung der Hauptpanzerung mit anschließender Explosion von Munition oder Kraftstoff.

- Zerstörung kritischer Strukturkomponenten (z.B. Turmabwurf, Explosion des Munitionslagers).

- Überwältigender Brand im Fahrzeuginneren.

Folgen:

- Das Fahrzeug ist irreparabel zerstört.

- Die Besatzung ist in der Regel kampfunfähig oder ausgeschaltet.

- Keine weitere Bedrohung geht vom Fahrzeug aus.

Bedeutung:

Der Catastrophic Kill ist das angestrebte Ziel bei der Bekämpfung feindlicher Panzer.

Er verhindert jegliche weitere Nutzung und hat zudem eine starke psychologische Wirkung auf den Gegner.

Beachte:

In der Gefechtsrealität ist es häufig nicht möglich, den idealen Catastrophic Kill sofort zu erzielen.

Ein Mobility Kill oder Firepower Kill kann bereits entscheidende Vorteile bringen, insbesondere um:

- Bewegungen des Gegners einzuschränken.

- Feindliche Fahrzeuge zu isolieren.

- Zeit für eigene Manöver oder den Einsatz weiterer Waffen zu gewinnen.

- Den Feind gezielt in verwundbare Lagen zu zwingen.

Daher ist es von zentraler Bedeutung, nach einem erfolgreichen Treffer die Wirkung konsequent zu beobachten (Wirkungskontrolle) und gegebenenfalls weitere Bekämpfungsmaßnahmen einzuleiten.

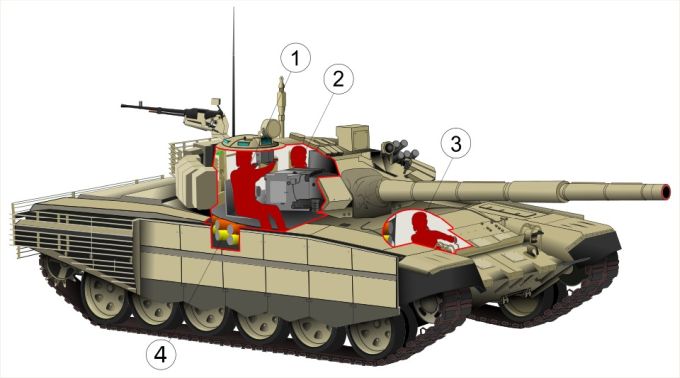

1.3 Schwachstellen moderner Panzer

1.3.1 Allgemeine Schwachstellen

Trotz moderner Schutzsysteme bleiben an jedem Fahrzeug konstruktionsbedingte Schwachstellen bestehen:

1. Unterseite (Bodenwanne)

- Meist nur minimal gepanzert

- Sehr anfällig für Minen, Sprengladungen oder IEDs

- Treffer führen häufig zu M-Kill durch Beschädigung von Laufwerken oder Antrieb

- Bei ausreichend starker Explosion auch Catastrophic Kill möglich

2. Rückseite (Heckbereich)

- Motorraum und Antriebseinheit befinden sich oft im Heck

- Schwächer gepanzert als Front und Seiten

- Treffer können zu M-Kill (Antriebsausfall) oder Feuer führen

- Auch Treffer auf Munitionslager möglich → Catastrophic Kill

3. Dach (Turmdach, Wannenoberseite)

- Aufgrund von Gewichtsbeschränkungen nur leicht gepanzert

- Ideal für Top-Down-Angriffe (z.B. Javelin, Artillerie, Drohnen)

- Treffer können direkten Catastrophic Kill bewirken

- Besonders gefährlich für die Besatzung und Bordelektronik

4. Seiten (Seitenpanzerung)

- Meist schwächer als die Frontpanzerung

- Schwachstellen insbesondere im Bereich der Laufrollen, Antriebsketten oder Räder

- Treffer auf Laufwerk führen häufig zu Mobility Kill

- Bei gezielten Treffern auf Seitenpanzerung mit leistungsstarken Waffen auch F-Kill oder Catastrophic Kill möglich

1.3.3 Bauteilspezifische Schwachpunkte

Neben den allgemeinen Flächen gibt es spezifische Bauteile, die gezielt angegriffen werden können:

| Bauteil | Beschreibung | Mögliche Auswirkung |

| Waffenanlage (Kanone, Maschinenwaffen) | Relativ exponiert auf Turm montiert, begrenzter Panzerschutz | Treffer führen zu F-Kill, Panzer kann nicht mehr feuern |

| Laufrollen & Fahrwerk | Seitlich an der Wanne, meist nur leicht gepanzert | Treffer auf Ketten/Laufrollen führen zu M-Kill (bewegungsunfähig) |

| Optiken & Zielsysteme | Auf Turm oder Wanne montiert, oft exponiert | Zerstörung erschwert Zielerfassung, reduziert Kampfkraft |

| Übergang Turm-Wanne | Mechanisch empfindlicher Bereich, oft nur eingeschränkt gepanzert | Bei präzisem Treffer möglicherweise Turmdrehung blockiert, M-Kill möglich |

| Munitionslager | Häufig im Turm oder Wanne integriert | Direkter Treffer kann Catastrophic Kill verursachen |

Trotz moderner Schutzsysteme bieten selbst die besten Kampfpanzer verwundbare Stellen. Die gezielte Bekämpfung dieser Schwachpunkte erhöht die Erfolgschancen erheblich und ermöglicht es auch Infanteriekräften, mit tragbaren Panzerabwehrwaffen effektiv gegen gepanzerte Fahrzeuge vorzugehen.

Ein erfahrener Schütze nutzt Gelände, Stellung und Zielansprache, um diese Schwachstellen gezielt auszunutzen.

2. Technische Grundlagen

2.1 Panzerungen

Die Schutzwirkung von Fahrzeugen im Gefecht wird maßgeblich durch die Art und Qualität ihrer Panzerung bestimmt. Um gegnerische Fahrzeuge gezielt und effektiv bekämpfen zu können, ist es daher zwingend notwendig, die grundsätzlichen Panzerungsarten sowie deren Stärken und Schwächen zu verstehen.

Man unterscheidet dabei verschiedene Konstruktionsarten und Zusatzsysteme, die sowohl bei Kampfpanzern als auch bei leichteren Fahrzeugen zum Einsatz kommen.

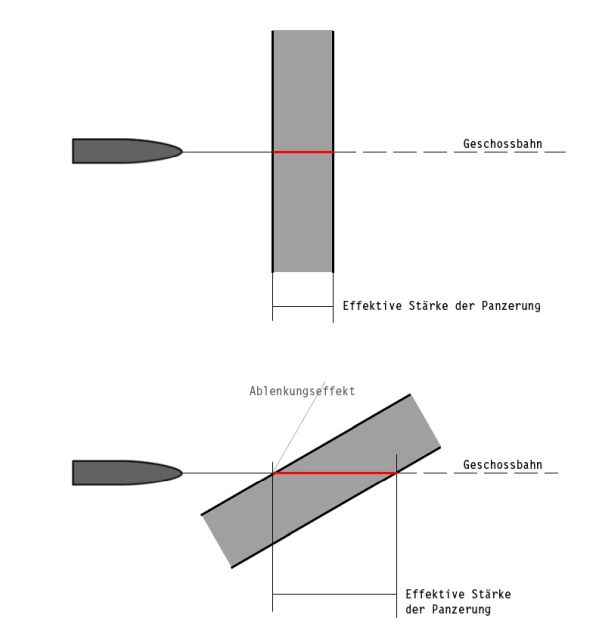

2.1.1 Massivpanzerung (Walzstahlpanzerung)

Die klassische Form der Fahrzeugpanzerung besteht aus massivem Stahl, häufig in mehreren Lagen verbaut. Diese Bauweise bietet guten Schutz gegen Splitter, Handfeuerwaffen und ältere Panzerabwehrwaffen.

Vorteile:

- Robust und langlebig

- Bietet grundlegenden Schutz gegen viele Bedrohungen

Nachteile:

- Sehr hohes Gewicht

- Begrenzter Schutz gegen moderne Hohlladungen oder kinetische Energiegeschosse (Pfeilgeschosse)

Massivpanzerung wird häufig bei älteren Panzermodellen sowie bei einfach konstruierten Schützen- oder Transportpanzern eingesetzt.

2.1.2 Schottpanzerung (Hohlraumpanzerung)

- Die Schottpanzerung besteht aus mehreren, voneinander getrennten Panzerungsschichten, die durch Hohlräume voneinander getrennt sind. Diese Bauweise erhöht die Schutzwirkung, indem sie das Durchschlagen von Geschossen erschwert und die Wirkung von Hohlladungen abschwächt.

Vorteile:

- Erhöhter Schutz gegenüber einfachen Hohlladungen

- Reduzierung der Wirkung von Splittern und kleineren Projektilen

- Geringere Masse im Vergleich zu Vollstahl

Nachteile:

- Begrenzte Wirksamkeit gegenüber modernen Panzerabwehrwaffen

Die Schottpanzerung findet sich vor allem bei moderneren Schützenpanzern und leichten Kampffahrzeugen.

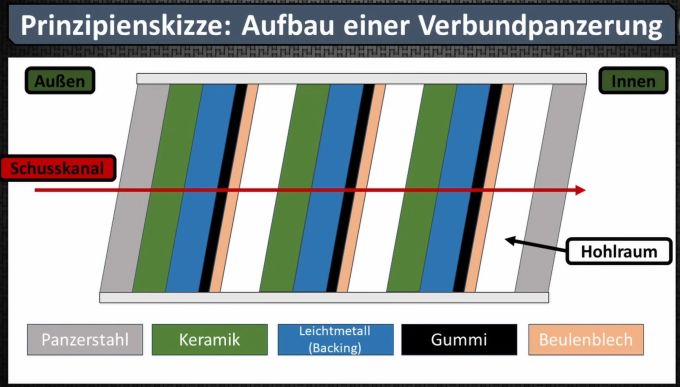

2.1.3 Verbundpanzerung

Die Verbundpanzerung kombiniert verschiedene Materialien, beispielsweise Stahl, Keramik, Kunststoffe oder spezielle Verbundwerkstoffe, um ein möglichst hohes Schutzniveau bei gleichzeitig vertretbarem Gewicht zu erreichen.

Vorteile:

- Hoher Schutz gegen Hohlladungen und kinetische Energiegeschosse

- Teilweise modular aufgebaut, erleichtert Reparatur und Austausch beschädigter Teile

- Besseres Verhältnis von Schutz zu Gewicht im Vergleich zur reinen Massivpanzerung

Nachteile:

- Schwachstellen bleiben insbesondere im unteren Fahrzeugbereich bestehen

Verbundpanzerungen kommen bei den meisten modernen Kampfpanzern zum Einsatz, insbesondere an der Fahrzeugfront und im Turmbereich.

2.1.4 Zusatzpanzerung

Zusatzpanzerungen ergänzen die Grundpanzerung eines Fahrzeugs, um gezielt Schwachstellen abzudecken oder Schutz gegen spezifische Bedrohungen zu erhöhen.

Sie können fest montiert oder modular angebracht werden.

Typische Varianten sind:

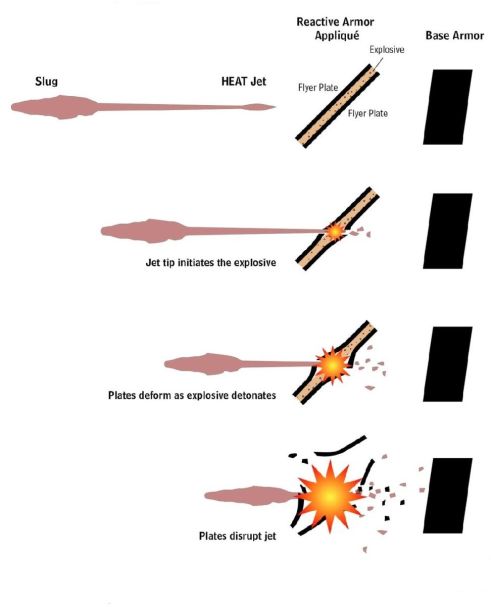

- Reaktivpanzerung:

Besteht aus Explosivkörpern, die bei Trefferndetonieren und die Wirkung von Hohlladungen oder Geschossen reduzieren. - Gitter- oder Käfigpanzerung:

Ein äußerer Metallrahmen, der verhindern soll, dass Hohlladungen ihr Ziel erreichen oder optimal zünden. - Zusatzmodule aus Verbundwerkstoffen:

Erhöhen lokal den Schutz, z.B. an der Fahrzeugfront oder am Turm.

Vorteile:

- Flexible Verstärkung gefährdeter Bereiche

- Insbesondere wirksam gegen Hohlladungen und improvisierte Sprengkörper (IEDs)

- Teilweise schnell austauschbar

Nachteile:

- Zusatzgewicht erhöht Kraftstoffverbrauch und reduziert Beweglichkeit

- Nicht alle Bereiche lassen sich vollständig schützen

- Bei mehrfachen Treffern nimmt die Schutzwirkung stark ab

2.2 Fahrzeugkunde

Die gezielte und wirksame Bekämpfung gepanzerter Fahrzeuge setzt fundierte Kenntnisse über die unterschiedlichen Fahrzeugarten, deren typische Merkmale und ihre jeweiligen Bedrohungspotenziale voraus.

Dieser Abschnitt vermittelt einen Überblick über die gängigsten Fahrzeugkategorien, wie sie im Gefecht vorkommen können.

2.2.1 Kampfpanzer (MBT – Main Battle Tank)

Kampfpanzer stellen die schwerste und gefährlichste Form gepanzerter Fahrzeuge dar.

Sie verfügen über eine starke Hauptbewaffnung, in der Regel eine großkalibrige Kanone (meist 105 mm oder 120 mm) sowie zusätzliche Sekundärbewaffnung in Form von Maschinengewehren oder Granatwerfern.

Typische Merkmale:

- Sehr starke Frontpanzerung, insbesondere im Turm- und Wannenbereich

- Hohe Feuerkraft, auch gegen befestigte Stellungen oder andere Fahrzeuge

- Hohe Geländegängigkeit

- Starke psychologische Wirkung auf gegnerische Kräfte

Taktische Bedeutung:

Kampfpanzer sind für den Durchbruch gegnerischer Linien, die Unterstützung der Infanterie sowie für den Kampf gegen andere gepanzerte Fahrzeuge konzipiert.

Ihre Bekämpfung erfordert gezielten Waffeneinsatz und idealerweise koordiniertes Vorgehen mehrerer Kräfte.

2.2.2 Schützenpanzer (IFV – Infantry Fighting Vehicle)

Schützenpanzer dienen primär dem geschützten Transport von Infanterie in das Gefechtsfeld.

Zusätzlich sind sie mit einer Bewaffnung ausgestattet, die den Kampf gegen Infanterie und leicht gepanzerte Ziele ermöglicht.

Typische Merkmale:

- Mittlere Panzerung, schwächer als bei Kampfpanzern

- Kanonenbewaffnung (z.B. 20 mm bis 40 mm Kaliber)

- Teilweise ausgestattet mit Panzerabwehrlenkwaffen

- Transportkapazität für Infanteriegruppe im hinteren Bereich

Taktische Bedeutung:

Schützenpanzer begleiten in der Regel Infanterieeinheiten im Angriff oder zur Verteidigung.

Durch ihre Bewaffnung und Mobilität stellen sie eine ernstzunehmende Bedrohung dar, auch wenn ihre Panzerung gezielt durch geeignete Panzerabwehrwaffen durchdrungen werden kann.

2.2.3 Transportpanzer (APC – Armoured Personnel Carrier)

Transportpanzer dienen dem sicheren Transport von Personal, insbesondere Infanterie, unter Gefechtsbedingungen.

Ihre Panzerung schützt vor Kleinwaffenbeschuss und Splittern, bietet jedoch nur begrenzten Schutz gegen Panzerabwehrwaffen.

Typische Merkmale:

- Leichte bis mittlere Panzerung

- Meist nur Maschinengewehr- oder Granatwerferbewaffnung

- Hohe Mobilität, auch in schwierigem Gelände

- Fokus liegt auf Transport, nicht auf direktem Kampf

Taktische Bedeutung:

Transportpanzer ermöglichen den schnellen, geschützten Vormarsch von Infanterie. Aufgrund ihrer begrenzten Bewaffnung und Panzerung sind sie auf den Schutz durch andere Fahrzeuge oder Infanterie angewiesen.

2.2.4 Minen- und Hinterhaltgeschützte Fahrzeuge (MRAP – Mine Resistant Ambush Protected)

MRAPs sind speziell entwickelte Fahrzeuge, die Schutz vor Minen, improvisierten Sprengfallen (IEDs) und Hinterhalten bieten.

Sie zeichnen sich durch eine verstärkte Bodenpanzerung, häufig ein V-förmiges Fahrgestell zur Ableitung von Explosionsdruck und eine robuste Aufbaukonstruktion aus.

Typische Merkmale:

- Hoher Schutz gegen Minen und IEDs

- Teilweise ballistischer Schutz gegen Kleinwaffen und Splitter

- Begrenzte Bewaffnung, meist Maschinengewehre oder leichte Granatwerfer

- Eingeschränkte Geländegängigkeit durch hohes Gewicht und Bauweise

Taktische Bedeutung:

MRAPs dienen in erster Linie dem geschützten Transport von Personal im Einsatzgebiet, insbesondere in IED-gefährdeten Regionen.

Sie sind nicht für den direkten Kampf gegen gepanzerte Ziele vorgesehen.

Aufgrund ihrer Bauweise sind sie jedoch groß, auffällig und stellen bei unsachgemäßer Nutzung selbst ein lohnendes Ziel für Panzerabwehrwaffen dar.

2.2.5 Luftabwehrpanzer (SPAAG – Self-Propelled Anti-Aircraft Gun)

Luftabwehrpanzer sind gepanzerte Fahrzeuge, die zur Bekämpfung von Luftzielen wie Helikoptern, Drohnen oder Tieffliegern konzipiert sind.

Moderne Systeme sind zudem häufig in der Lage, leichte Bodenziele oder Infanterie zu bekämpfen.

Typische Merkmale:

- Leichte bis mittlere Panzerung

- Bewaffnung meist mit schnellfeuernden Maschinenkanonen (z.B. 20 mm – 35 mm)

- Teilweise ausgestattet mit Flugabwehrraketen (kurze bis mittlere Reichweite)

- Integrierte Zielerfassungssysteme, Radar und Sensorik

Taktische Bedeutung:

Luftabwehrpanzer schützen eigene Kräfte vor Angriffen aus der Luft.

Gleichzeitig stellen sie durch ihre Schnellfeuerbewaffnung auch für Infanterie und leichte Fahrzeuge eine Bedrohung dar.

Aufgrund ihrer mittleren Panzerung sind sie anfällig für Panzerabwehrwaffen, sollten jedoch priorisiert bekämpft werden, da sie eigene Luftunterstützung gefährden.

2.2.6 Aufklärungsfahrzeuge

Aufklärungsfahrzeuge sind speziell für den Späh- und Aufklärungsauftrag konzipiert.

Sie verfügen meist über leichte Panzerung und sind mit leichten Waffen ausgestattet, die primär der Selbstverteidigung dienen.

Typische Merkmale:

- Hohe Geschwindigkeit und Beweglichkeit

- Geringe Panzerung, anfällig für Infanteriewaffen

- Ausstattung mit optischen Geräten, Sensoren oder Kommunikationssystemen

- Teilweise leichte Bewaffnung (Maschinengewehr, Granatwerfer)

Taktische Bedeutung:

Aufklärungsfahrzeuge sind nicht für den direkten Kampf bestimmt, sondern sollen frühzeitig Informationen über feindliche Bewegungen, Stellungen oder Fahrzeuge liefern.

Werden sie entdeckt, stellen sie aufgrund ihrer schwachen Panzerung ein vergleichsweise leichtes Ziel dar.

2.2.7 Beispiele

| Kategorie | US Army | Russische Versionen |

| Kampfpanzer | M1A2 Abrams | T-72, T-80, T-90 |

| Schützenpanzer | M2A3 Bradley | BMP-2, BMP-3 |

| Transportpanzer | Stryker, M113 | BTR-80, BTR-90 |

| Aufklärungsfahrzeug | HMMWV (bewaffnet) | BRDM-2, BRDM-3 |

| MRAP | M1240 | GAZ Tigr |

| SPAAG | - | Shilka, Tunguska |

3. Panzerabwehrmittel und Wirkprinzipien

3.1 Ladungen und Gefechtsköpfe

Die Wahl des richtigen Gefechtskopfes oder der passenden Ladung ist entscheidend für den erfolgreichen Einsatz von Panzerabwehrwaffen.

Unterschiedliche Ziele und Bedrohungsszenarien erfordern verschiedene Wirkprinzipien.

In diesem Abschnitt werden die gängigsten Arten von Gefechtsköpfen und Ladungen erläutert, die im Rahmen der Panzerabwehr zum Einsatz kommen.

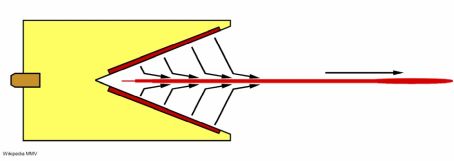

3.1.1 Hohlladung (HEAT – High Explosive Anti-Tank)

Die Hohlladung ist das am weitesten verbreitete Wirkprinzip bei tragbaren Panzerabwehrwaffen. Sie nutzt den sogenannten Munroe-Effekt, bei dem die Explosivladung so geformt ist, dass beim Detonieren ein extrem heißer, konzentrierter Metallstrahl erzeugt wird, der die Panzerung durchschlägt.

Wirkung:

- Sehr effektiv gegen konventionelle Panzerung

- Schwächer gegenüber reaktiven oder mehrschichtigen Verbundpanzerungen

- Begrenzte Wirkung gegen sehr starke Frontpanzerungen moderner Kampfpanzer

Anwendung:

- Einweg-Panzerabwehrwaffen

- Tragbare Raketen- und Rohrwaffen

- Teilweise auch bei Sprengfallen und Richtladungen

3.1.2 Tandemhohlladung

Tandemhohlladungen bestehen aus zwei nacheinander zündenden Hohlladungen. Die erste Sprengladung dient dazu, Reaktivpanzerungen oder äußere Schutzschichten zu zerstören. Die zweite, nachfolgende Ladung durchschlägt dann die eigentliche Fahrzeugpanzerung.

Wirkung:

- Sehr effektiv gegen Fahrzeuge mit Reaktivpanzerung

- Hohe Durchschlagskraft, auch gegen moderne Kampfpanzer

Anwendung:

- Moderne Panzerabwehrlenkwaffen (z.B. Javelin, TOW)

- Panzerfaust 3, RPG 7 (PG-7VR )

3.1.3 KE-Munition (Kinetische Energie – Pfeilgeschosse)

KE-Munition nutzt reine kinetische Energie zur Durchdringung von Panzerungen. In der Regel handelt es sich dabei um pfeilförmige, unterkalibrige Geschosse (APFSDS – Armour Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot), die mit hoher Geschwindigkeit auf das Ziel treffen.

Wirkung:

- Extrem hohe Durchschlagskraft, insbesondere gegen Front- und Turmpanzerungen

- Geringe Wirkung gegen Fahrzeuge mit starker Schott- oder Verbundpanzerung im Seiten- oder Heckbereich

- Keine nennenswerte Sekundärwirkung im Ziel (nur Durchschlag)

Anwendung:

- Hauptbewaffnung moderner Kampfpanzer

- Selten bei tragbaren Panzerabwehrsystemen

Für die Infanterie ist KE-Munition in der Regel nicht direkt verfügbar, jedoch wichtig zu kennen, um die eigene Verwundbarkeit einzuschätzen.

3.1.4 Hochexplosiv-Dual-Purpose (HEDP – High Explosive Dual Purpose)

HEDP-Gefechtsköpfe kombinieren Splitterwirkung mit einer begrenzten Durchschlagswirkung gegen leichte bis mittlere Panzerung.

Sie stellen somit eine flexible Lösung für wechselnde Bedrohungslagen dar.

Wirkung:

- Splitter- und Explosivwirkung ähnlich HE

- Zusätzlich begrenzte Durchschlagskraft gegen leichte bis mittlere Panzerung

- Effektiv gegen Infanterie, leichte Fahrzeuge, Schützenpanzer, ungeschützte Stellungen

Anwendung:

- Häufig verfügbar für das MAAWS, SMAW oder andere Mehrzweckwaffen

- Teilweise als Granatmunition oder tragbare Sprengladungen erhältlich

3.1.5 Hochexplosiv (HE – High Explosive)

HE-Gefechtsköpfe sind klassische Sprengladungen, die auf maximale Flächen- und Splitterwirkung ausgelegt sind.

Sie eignen sich nicht primär zur Bekämpfung gepanzerter Ziele, können jedoch gegen leicht gepanzerte Fahrzeuge, Material, Infanterie und Stellungssysteme eingesetzt werden.

Wirkung:

- Hohe Explosivkraft mit Splitter- und Druckwirkung

- Geringe bis keine Wirkung gegen Kampfpanzer oder stark gepanzerte Fahrzeuge

- Effektiv gegen Infanterie, leichte Fahrzeuge, Gebäude oder ungeschützte Ausrüstung

Anwendung:

- Sprenggranaten für das MAAWS, SMAW oder ähnliche Systeme

- Teilweise in Granatwerfern oder Fahrzeugbewaffnung verfügbar

- Auch als allgemeine Sprengladungen einsetzbar

3.1.6 Sprengladungen

Sprengladungen kommen insbesondere im Rahmen vorbereiteter Hinterhalte oder zur passiven Panzerabwehr zum Einsatz.

Je nach Bauart und Platzierung kann ihre Wirkung gezielt auf das Durchtrennen von Fahrwerken, das Zerstören von Schwachstellen oder die vollständige Vernichtung des Fahrzeugs ausgerichtet sein.

Typische Varianten:

- Richtladungen: Konzentrieren die Explosionsenergie gezielt auf eine Seite, ähnlich einer Hohlladung

- Allseitige Sprengladungen: Wirken in alle Richtungen, ideal zur Flächendeckung oder zur Absicherung von Sperren

- Minen und IEDs: Werden in einem separaten Abschnitt detailliert behandelt

Wirkung:

- Sehr hohe Effektivität bei korrekter Platzierung

- Besonders wirksam gegen Schwachstellen (Unterseite, Fahrwerk, Dach)

- Abhängig von Vorbereitung, Gelände und Zündung

3.1.7 Zusammenfassung der Gefechtsköpfe und Ladungen

Die Wahl des richtigen Gefechtskopfes richtet sich nach Zieltyp, Entfernung und taktischer Lage. Grundsätzlich gilt:

| Zieltyp | Empfohlenes Wirkprinzip |

| Kampfpanzer (Front) | KE-Munition, Tandemhohlladung |

| Kampfpanzer (Seite/Heck) | Tandemhohlladung, HEAT |

| Leichte Fahrzeuge | HEAT, HEDP, HE, Sprengladungen |

| MRAPs | HEAT, HEDP & Sprengladungen (gezielt auf Schwachstellen) |

| Luftabwehrpanzer | HEAT, Sprengladungen |

| Aufklärungsfahrzeuge | HEAT, HEDP, Sprengladungen |

3.2 Werfer und Lenkwaffen

Für die Infanterie steht eine Vielzahl an tragbaren Panzerabwehrwaffen zur Verfügung, die je nach Entfernung, Bedrohungslage und Einsatzzweck unterschiedlich geeignet sind.

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die in der Ausbildung relevanten Werfer und Lenkwaffen, ihre Wirkungsweise und ihren taktischen Einsatz.

3.2.1 M72A7 LAW (Light Anti-Tank Weapon)

Die M72A7 ist eine leichte, tragbare Einweg-Panzerabwehrwaffe.

Sie wird vor allem für den kurzfristigen Eigenschutz von Infanterie eingesetzt.

Technische Merkmale:

- Kaliber: 66 mm

- Reichweite: effektiv bis ca. 200 m

- Wirkprinzip: HEAT

- Einwegwaffe, nach Abschuss nicht wiederverwendbar

Einsatzbereich:

- Notabwehr gegen leicht gepanzerte Fahrzeuge und ungepanzerte Ziele

- Bedingt geeignet gegen moderne Schützenpanzer, unwirksam gegen Kampfpanzer-Frontpanzerung

- Insbesondere für den Rifleman AT vorgesehen

| Munitionstypen/Varianten | Wirkprinzip | Reichweite | Panzerdurchdringung |

| M72 HEDP | HEDP | bis 200m | 150mm |

Taktische Hinweise:

Die M72A7 eignet sich ideal für Hinterhalte in engem oder urbanem Gelände.

Aufgrund der begrenzten Reichweite und Durchschlagskraft ist sie für den Frontalangriff auf moderne Kampfpanzer ungeeignet.

3.2.2 M136 AT4

Der M136 AT4 ist ein tragbarer Einwegwerfer mit höherer Durchschlagskraft als die M72, ebenfalls für den Infanterieeinsatz konzipiert.

Technische Merkmale:

- Kaliber: 84 mm

- Reichweite: effektiv bis ca. 300 m

- Wirkprinzip: HEAT, HEDP

- Einwegwaffe

Einsatzbereich:

- Bekämpfung leichter bis mittlerer gepanzerter Fahrzeuge

- Eingeschränkt wirksam gegen moderne Kampfpanzer bei Treffern auf Seiten oder Schwachstellen

- Geeignet für den Einsatz durch den Rifleman AT

| Munitionstypen/Varianten | Wirkprinzip | Reichweite | Panzerdurchdringung |

| M136 HEAT | HEAT | 300m | 450mm |

| M136 HEDP | HEDP | 300m | 150mm |

| M136 HP | HEAT | 300m | 420 - 600mm |

Taktische Hinweise:

Der AT4 bietet erhöhte Durchschlagskraft bei weiterhin einfacher Handhabung.

Er eignet sich für den schnellen Einsatz auf kurze bis mittlere Entfernungen und wird häufig als Standardbewaffnung für Infanterie gegen gepanzerte Bedrohungen eingesetzt.

3.2.3 Mk 153 SMAW (Shoulder-launched Multipurpose Assault Weapon)

Der Mk 153 SMAW ist ein Mehrzweck-Panzerabwehrrohr mit nachladbaren Gefechtsköpfen.

Technische Merkmale:

- Kaliber: 83 mm

- Spotting Rifle 9mm Tracer

- Reichweite: effektiv bis ca. 500 m

- Wirkprinzip: HEAT, HEDP

- Mehrfach verwendbar, nachladbar

Einsatzbereich:

- Bekämpfung mittlerer und schwerer gepanzerter Fahrzeuge auf kurze bis mittlere Distanz

- Flexible Anpassung durch verschiedene Gefechtsköpfe

- Einsatz durch AT Specialist vorgesehen

| Munitionstypen/Varianten | Wirkprinzip | Reichweite | Panzerdurchdringung |

| Mk.3 HEDP(HEDM) | HE | 250m | 20mm |

| Mk.6 HEAA | HEAT | 500m | 600mm |

Taktische Hinweise:

Die SMAW eignet sich hervorragend für vorbereitete Hinterhalte oder den gezielten Kampf gegen gepanzerte Fahrzeuge im urbanen oder unübersichtlichen Gelände.

Besonderheit: Spotting Rifle

Das integrierte Spotting Rifle verschießt eine Aufklärungspatrone in 9x51mm welche ballistisch auf die Rakete abgestimmt ist und so die Trefferwahrscheinlichkeit des Schützen beim ersten Schuss erhöht.

Dadurch kann vor dem eigentlichen Schuss ein Testschuss abgegeben werden, um die Entfernung und Zielpunktlage zu überprüfen.

3.2.4 M3 MAAWS (Carl Gustaf)

Das M3 MAAWS, auch als Carl Gustaf bekannt, ist ein rückstoßfreies Panzerabwehrrohr mit hoher Flexibilität.

Technische Merkmale:

- Kaliber: 84 mm

- Reichweite: effektiv bis ca. 500–700 m je nach Munition

- Wirkprinzip: HE, HEAT, HEDP

- Nachladbar

Einsatzbereich:

- Bekämpfung aller Arten von Fahrzeugen bei günstiger Schusslage

- Vielseitig auch gegen Infanterie, Bunker oder leicht befestigte Stellungen

- Einsatz durch AT Specialist

| Munitionstypen/Varianten | Wirkprinzip | Reichweite | Panzerdurchdringung |

| ASM 509 | MZ | 700m | k.A |

| HE 441 | HE | 1250m | keine |

| HEAT 551 | HEAT | 700m | 400mm |

| HEAT 751 | Tandem | 700m | 500mm |

| HEDP 502 | HEDP | 500m | 150mm |

| Illuminator 545C | IR Flare | 300m-2100m | keine |

| MT 756 | Tandem-Splitter | 600m | keine |

Taktische Hinweise:

Die M3 MAAWS ist ein vielseitiger Werfer mit verschiedenen Munitionsarten.

Vor dem Schuss müssen zwei Dinge beachtet werden:

- Zündmodus:

- Impact – zündet beim Aufprall, ideal gegen Fahrzeuge und harte Ziele.

- Delayed – verzögerte Zündung, wirksam gegen Gebäude und Feinde Feinde hinter Deckung..

- Visierprofil:

Die Optik muss manuell auf die geladene Munition eingestellt werden (z. B. HEAT, HE, ASM).

Falsche Einstellungen führen zu Fehlschüssen.

Zünder und Visierprofil sind vor dem Schuss prüfen.

Nur so lässt sich die MAAWS effektiv und präzise einsetzen.

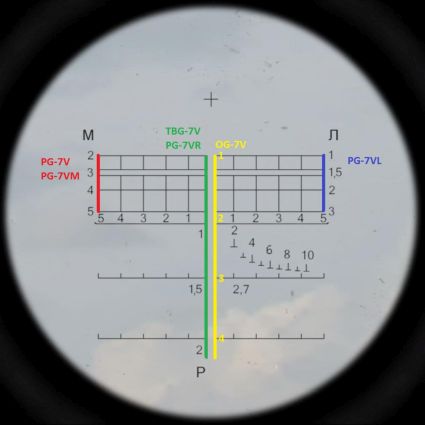

3.2.5 RPG-7

Die RPG-7 ist ein weit verbreiteter, tragbarer Mehrzweck-Granatwerfer sowjetischer Bauart.

Das System ist modular aufgebaut und ermöglicht den Einsatz verschiedener Gefechtsköpfe.

Technische Merkmale:

- Kaliber der Gefechtsköpfe: variabel, je nach Munitionstyp

- Reichweite: effektiv bis ca. 500 m je nach Munition

- Wirkprinzip: HEAT, Tandem, HEDP, HE, Thermobarisch

- Nachladbar

Einsatzbereich:

- Bekämpfung von leicht bis mittel gepanzerten Fahrzeugen

- Eingeschränkt wirksam gegen moderne Kampfpanzer (nur auf Schwachstellen)

- Vielseitiger Einsatz gegen Infanterie, Gebäude, leichte Deckungen mit geeigneter Munition

- Häufig als Standard-Panzerabwehrwaffe bei asymmetrischen Gegnern (Milizen, Rebellen)

Taktische Hinweise:

- Geringe Präzision auf größere Entfernungen

- Bei Kampfentfernung unter 200m sehr effektiv gegen weiche und leichte Ziele

- Einsatz gegen moderne Kampfpanzer nur auf Schwachstellen oder in Kombination mit Hinterhalten sinnvoll

- Wechsel der Munition ermöglicht flexible Reaktion auf Bedrohungslage

| Munitionstypen/Varianten | Wirkprinzip | Reichweite | Panzerdurchdringung |

| OG-7V | HE | 350m | keine |

| PG-7V | HEAT | 500m | 330mm |

| PG-7VL | HEAT | 300m | 550mm |

| PG-7VM | HEAT | 500m | 330mm |

| PG-7VR | Tandem | 200m | 700mm |

| PG-7VS | HEAT | k.A | 250mm |

| TBG-7V | Themobar | 200m | keine |

| Type-69 Airburst | k.A | k.A | k.A |

Taktische Hinweise:

Die RPG-7 eignet sich besonders für den Einsatz auf kurze bis mittlere Entfernungen, idealerweise unter 200 m. Die Möglichkeit zum schnellen Munitionswechsel bietet hohe Flexibilität, verlangt jedoch eine gute Vorbereitung und Disziplin beim Einsatz.

3.2.6 FGM-148 Javelin

Die FGM-148 Javelin ist eine moderne, tragbare Panzerabwehrlenkwaffe mit Top-Down-Angriffsfähigkeit.

Technische Merkmale:

- Reichweite: bis ca. 2.500 m

- Lenkwaffe mit automatischer Zielverfolgung (Fire-and-Forget)

- Tandemhohlladung, hohe Durchschlagskraft

- Top-Down-Angriff: Bekämpfung von oben, Schwachstelle des Panzers

Einsatzbereich:

- Bekämpfung moderner Kampfpanzer auf große Entfernung

- auch Geeignet gegen stationäre Ziele, leicht gepanzerte Fahrzeugen und langsam Fliegenden Hubschrauber

- Einsatz durch AT Specialist oder spezialisierte Teams

Taktische Hinweise:

Die Javelin ermöglicht eine hochpräzise Bekämpfung feindlicher Fahrzeuge unter größtmöglicher Eigenschutzmaßnahme.

Nach Abschuss kann sich die Schützengruppe sofort in Deckung begeben.

Aufgrund des hohen Gewichts und der Kosten sollte ihr Einsatz gut geplant und auf priorisierte Ziele beschränkt werden.

3.2.7 BGM-71 TOW (Tube Launched Optical Tracked Wire Command-link Guided Missile)

Die BGM-71 TOW ist eine drahtgelenkte, schwere Panzerabwehrlenkwaffe, die in der Regel auf Fahrzeugen oder stationären Stellungen eingesetzt wird.

Technische Merkmale:

- Reichweite: bis ca. 4000 m

- Drahtgelenkt, Schütze muss das Ziel bis zum Einschlag verfolgen

- HEAT, Tandemhohlladung, EFP, HE

- Hohe Durchschlagskraft

Einsatzbereich:

- Bekämpfung schwerer gepanzerter Fahrzeuge auf große Entfernungen

- Ideal zur Verteidigung fester Stellungen oder für vorbereitete Hinterhalte

- Einsatz durch spezialisierte Teams oder auf Fahrzeugplattformen

| Munitionstypen/Varianten | Wirkprinzip | Reichweite | Panzerdurchdringung |

| BGM-71A | HEAT | 3000m | 430mm |

| BGM-71B | HEAT | 3750m | 430mm |

| BGM-71C | HEAT | 3750m | 630mm |

| BGM71D TOW-2 | HEAT | 3750m | 900mm |

| BGM-71E TOW-2A | Tandem | 3750m | 900mm |

| BGM-71F TOW-2B | EFP-Tandem* | 3750m | k.A |

| BGM71-F-3 TOW-2B AER | EFP-Tandem* | 4000m | k.A |

| BGM71H Bunker Buster | HE | 3750m | keine |

*EFP (Explosive Formed Penetrator) Hohlladungen sind eine spezielle Projektilbildende Art von Hohladungen.

Diese Raketen werden in unmittelbarer Nähe über dem Ziel gezündet und ist ein Top Down Attack.

Taktische Hinweise:

Die TOW bietet enorme Durchschlagskraft und Reichweite, erfordert jedoch hohe Disziplin und Zielverfolgung durch den Schützen.

Während des gesamten Lenkvorgangs bleibt der Schütze exponiert.

Ihr Einsatz ist daher besonders in der Verteidigung sinnvoll.

3.2.8 Zusätzliche Panzerabwehrmittel

Neben tragbaren Werfern kommen auch folgende Mittel zum Einsatz:

- Panzerabwehrminen:

- Zur Blockade von Bewegungsachsen

- Besonders wirksam gegen Unterseite und Fahrwerk von Fahrzeugen

- Sprengladungen für Hinterhalte:

- Flexible Platzierung zur gezielten Bekämpfung von Schwachstellen

- Ideal in urbanem Gelände oder engen Durchlässen

3.2.9 FIM-92 Stinger

Die FIM-92 Stinger ist ein tragbares, infrarotgelenktes Flugabwehrlenkwaffensystem, das zur Kurzstrecken-Luftabwehr eingesetzt wird.

Auch wenn sie keine Panzerabwehrwaffe im klassischen Sinne ist, wird sie in dieser Ausbildung behandelt, da sie bei den tragbaren Werfern eingeordnet ist und keine eigene Schulung für dieses System vorgesehen ist.

Technische Merkmale:

- Typ: Tragbares Luftabwehrsystem (MANPADS – Man-Portable Air Defense System)

- Reichweite: Effektiv ca. 4.800 m gegen Luftziele

- Flughöhe: Bis ca. 3.800 m

- Lenkverfahren: Infrarot-Suchkopf (passiv, Fire-and-Forget)

- Gefechtskopf: Sprengsplittergefechtskopf mit Annäherungszünder

- Nachladbar*

*Nur in Arma, in REAL ein Einwegwerfer.

Einsatzbereich:

- Bekämpfung von Hubschraubern, Tieffliegern und Drohnen

- Kurzstrecken-Luftverteidigung für die Infanterie

Taktische Hinweise:

- Kein Wirkmittel gegen Bodenziele oder gepanzerte Fahrzeuge

- Einsatz erfordert Sichtkontakt zum Ziel

- Fire-and-Forget: Nach dem Abschuss muss der Schütze nicht weiter zielen

- Optimale Einsatzentfernung: Zwischen 500 m und 4.000 m

- Größte Erfolgsaussichten bei Annäherung auf das Triebwerk von hinten

4. Taktik und Einsatzgrundlagen

4.1 Taktik der Panzerabwehr

Die erfolgreiche Bekämpfung von Panzern erfordert nicht nur das richtige Gerät, sondern vor allem ein taktisches Verständnis für den sinnvollen und effektiven Einsatz vorhandener Mittel.

Im Folgenden werden die wesentlichen taktischen Grundsätze, Eingriffsentfernungen und die Rollenverteilung innerhalb der Infanterie dargestellt.

4.1.1 Grundsätze der Panzerabwehr

Die wirksame Panzerabwehr basiert auf dem Zusammenwirken folgender Maßnahmen:

- Frühzeitige Aufklärung:

Feindliche gepanzerte Kräfte müssen so früh wie möglich erkannt und in ihrem Vorgehen eingeschätzt werden. - Gestaffelter Mitteleinsatz:

Die vorhandenen Panzerabwehrmittel werden je nach Entfernung und Bedrohungslage gestaffelt eingesetzt. - Ausnutzung von Gelände:

Durch geschickte Nutzung von Deckung, Engstellen, Höhenunterschieden oder urbanem Gelände kann die Wirksamkeit der eigenen Panzerabwehr erheblich gesteigert werden. - Kombination passiver und aktiver Mittel:

Neben dem direkten Waffeneinsatz spielen Sperren, Minen und vorbereitete Hinterhalte eine entscheidende Rolle. - Koordination mit anderen Kräften:

Die Panzerabwehr ist selten eine rein infanteristische Aufgabe. Unterstützung durch eigene Fahrzeuge, Artillerie oder Luftunterstützung erhöht die Erfolgsaussichten erheblich.

4.1.2 Eingriffsentfernungen und Mittelwahl

Je nach Entfernung zum feindlichen Fahrzeug kommen unterschiedliche Mittel zum Einsatz.

Diese sogenannte Eingriffsstaffelung dient dazu, bereits auf große Entfernungen wirksamen Druck auf den Gegner auszuüben und ihn idealerweise vor Erreichen der eigenen Stellungen kampfunfähig zu machen.

| Entfernung | Geeignete Mittel |

| 0 – 200 m | Sperre, Sprengladungen, Minen, Panzerfaust (Einwegwaffen) |

| 200 – 1000 m | Panzerabwehrkanone, Tragbare Panzerabwehrrohre (z.B. M3 MAAWS) |

| 1km – 2 km | Schwere Lenkwaffen (z.B. FGM-148 Javelin, BGM-71 TOW) |

| 2 km – 7 km | UAVs mit Panzerabwehrbewaffnung, präzise Artilleriebekämpfung, eigene Panzer |

| 7 km – 20 km | Artillerie, Kampfhubschrauber, Kampfflugzeuge |

4.1.3 Passive Panzerabwehrmaßnahmen

Die Panzerabwehr beginnt oft bereits lange bevor der Feind in Reichweite eigener Waffen gelangt:

- Sperren:

Durch physische Hindernisse wie Barrikaden, Gräben oder beschädigte Infrastruktur kann die Bewegungsfreiheit feindlicher Fahrzeuge eingeschränkt werden. - Minen:

Minensperren, insbesondere Panzerabwehrminen, dienen dazu, Angriffsachsen zu blockieren oder den Gegner in günstige Schussbereiche zu lenken. - Terrainnutzung:

Enge Straßen, Engstellen in bebautem Gebiet, bewaldete Bereiche oder Hanglagen bieten natürliche Vorteile, die für Hinterhalte oder zur Deckung genutzt werden können.

4.1.4 Aktive Panzerabwehrmaßnahmen

Die aktive Bekämpfung feindlicher Fahrzeuge erfolgt durch gezielten Waffeneinsatz:

- Einsatz tragbarer oder fahrzeuggestützter Panzerabwehrwaffen

- Koordiniertes Wirken mit anderen Kräften

- Vorbereitung und Durchführung von Hinterhalten

- Nutzung von Feuerüberlegenheit durch Stellung und Überraschungsmoment

Wichtig ist dabei die Disziplin im Waffeneinsatz: Überhastetes Feuern auf zu große Entfernungen oder in ungünstiger Stellung führt häufig zu Wirkungslosigkeit und Offenbarung der eigenen Position.

4.1.5 Rollenverteilung innerhalb der Infanterie

Die Infanterie verfügt standardmäßig über zwei spezialisierte Rollen im Bereich Panzerabwehr:

Rifleman AT (leichtes Panzerabwehrmittel)

- Führt leichte Einweg-Panzerabwehrwaffen (z.B. M72A7, M136 AT4)

- Dient primär der Selbstverteidigung gegen gepanzerte Bedrohungen auf kurze Distanz

Kann in kritischen Situationen gezielt zur Notabwehr eingesetzt werden

AT Specialist (schweres Panzerabwehrmittel)

- Verantwortlich für das Führen und den gezielten Einsatz von schweren Panzerabwehrwaffen (M3 MAAWS, FGM-148 Javelin)

- Plant gemeinsam mit Squad- oder Team Leadern wirksamen Waffeneinsatz

- Muss über besondere Kenntnisse in Zielerkennung, Schwachstellenermittlung und Wirkungsbeobachtung verfügen

Führungsrolle (z.B. Squad Leader, Team Leader)

- Erkennt Bedrohung frühzeitig

- Weist Ziele zu und koordiniert das Vorgehen

- Priorisiert Ziele, um gefährlichste Bedrohungen zuerst auszuschalten

- Stimmt den Einsatz von Panzerabwehrmitteln mit anderen Kräften ab

Die erfolgreiche Panzerabwehr basiert auf einem abgestimmten Zusammenspiel von Aufklärung, Terrainnutzung, gestaffeltem Mitteleinsatz und konsequenter Zielpriorisierung.

Die Infanterie trägt durch vorbereitete Sperren, gezielte Hinterhalte und den koordinierten Einsatz von Panzerabwehrwaffen entscheidend dazu bei, die Bewegungsfreiheit und Kampfkraft feindlicher Panzer nachhaltig zu stören oder sie vollständig auszuschalten.

4.2 Entscheidungsfindung

Die Entscheidung zur Bekämpfung eines feindlichen Fahrzeugs darf niemals unüberlegt oder überhastet getroffen werden.

Sie muss stets das taktische Gesamtbild, die eigenen Mittel sowie die Eigenschaften des Gegners berücksichtigen.

Ein unnötiger oder schlecht vorbereiteter Einsatz gefährdet das Leben eigener Kräfte, verrät die eigene Stellung und führt häufig zu ineffektiver Wirkung.

Folgende Faktoren bestimmen, ob und wie eine Bekämpfung sinnvoll durchgeführt werden kann:

Faktoren, die eine Bekämpfung bestimmen

1. Bedrohungspotenzial der feindlichen Fahrzeuge

Vor jeder Bekämpfung ist zu beurteilen, welche unmittelbare Gefahr vom erkannten Fahrzeug ausgeht:

- Handelt es sich um einen Kampfpanzer mit starker Bewaffnung?

- Ist ein Schützenpanzer mit Infanterie an Bord, die abgesessen werden kann?

- Hat das Fahrzeug Lenkwaffen oder Maschinenwaffen, die eigene Kräfte gefährden?

- Kann das Fahrzeug durch Aufklärung, Feuerkraft oder Bewegung die eigene Position gefährden?

Die Priorität zur Bekämpfung richtet sich dabei nach der unmittelbaren Gefährdungslage.

2. Wahrscheinlichkeit der eigenen Aufklärung

Vor dem Einsatz von Panzerabwehrwaffen muss realistisch eingeschätzt werden:

- Hat das feindliche Fahrzeug bereits eigene Kräfte entdeckt?

- Besteht die Gefahr, dass der Schütze oder die eigene Stellung nach dem Schuss lokalisiert wird?

- Können Begleitkräfte des Fahrzeugs (z.B. Infanterie, Aufklärungsdrohnen) die Stellung aufklären?

Ein Bekämpfungsversuch aus unzureichend gedeckter Stellung ohne Fluchtmöglichkeit ist nur dann sinnvoll, wenn keine Alternative besteht.

3. Sicht auf das Fahrzeug und taktische Parameter

Eine wirksame Bekämpfung setzt gute Sichtverhältnisse und passende Rahmenbedingungen voraus:

- Entfernung zum Ziel: Liegt das Fahrzeug innerhalb der effektiven Reichweite der Waffe?

- Aspekt: Wird das Fahrzeug von der Seite, von hinten oder frontal gesehen? Schwachstellen müssen gezielt ausgenutzt werden.

- Geschwindigkeit: Ist das Fahrzeug stationär, langsam oder schnell in Bewegung? Bewegte Ziele erschweren das Treffen und erfordern angepasstes Vorgehen.

4. Eigene Mittel und technische Voraussetzungen

Die Erfolgsaussichten hängen maßgeblich von den eingesetzten Mitteln ab:

- Welche Waffe steht zur Verfügung (M72, AT4, MAAWS, Javelin etc.)?

- Ist die Durchschlagskraft der Munition ausreichend für das erkannte Fahrzeug?

- Ist genug Munition vorhanden?

- Besitzt das Fahrzeug Reaktivpanzerung oder Zusatzschutz, der berücksichtigt werden muss?

Sind die eigenen Mittel unzureichend, muss auf Unterstützung oder alternative Maßnahmen zurückgegriffen werden.

5. Deckung, Alternativen, Rückzugsweg und Unterstützung

Vor dem Bekämpfungsversuch muss geprüft werden:

- Gibt es ausreichend Deckung vor, während und nach dem Schuss?

- Ist ein Rückzugsweg vorhanden?

- Können andere Mittel (Artillerie, Luftunterstützung) angefordert werden?

- Gibt es die Möglichkeit, das Fahrzeug durch Sperren, Minen oder Umgehung zu neutralisieren?

Ein unüberlegter Angriff ohne Deckung oder Rückzugsoption gefährdet das Leben der eigenen Kräfte unnötig.

6. Bekämpfung abgesessener Feinde (Schützenpanzer)

Schützenpanzer transportieren häufig Infanterie, die nach Beschuss oder bei Stoppen des Fahrzeugs absitzt:

- Muss mit Feindinfanterie im Nahbereich gerechnet werden?

- Ist die eigene Stellung ausreichend gegen abgesessene Kräfte gesichert?

- Sind weitere Bekämpfungsmaßnahmen gegen die Infanterie eingeplant?

Die Bekämpfung von Schützenpanzern darf nicht isoliert betrachtet werden, die Nachbereitung durch Infanterieabwehr muss einkalkuliert werden.

7. Eignung des Schützen

Nicht jeder Soldat ist gleichermaßen für die Panzerabwehr geeignet.

Vor dem Bekämpfungsversuch muss eingeschätzt werden:

- Ist der Schütze ausreichend ausgebildet?

- Beherrscht er die Waffe sicher?

- Hat er bereits Kampferfahrung im Einsatz dieser Mittel?

- Steht psychologisch belastbares Personal zur Verfügung, um die Aufgabe unter Stress zu erfüllen?

Ein ungeübter oder unsicherer Schütze gefährdet den Erfolg und die eigene Sicherheit.

Zentrale Frage: Können die Feindfahrzeuge effektiv bekämpft werden?

Die entscheidende Schlussfolgerung aus der Beurteilung aller Faktoren lautet:

"Ist es realistisch möglich, mit den verfügbaren Mitteln, aus der vorhandenen Stellung, unter Berücksichtigung der taktischen Lage, das feindliche Fahrzeug wirksam zu bekämpfen, ohne die eigene Truppe unzumutbar zu gefährden?"

Nur wenn diese Frage eindeutig mit "Ja" beantwortet werden kann, ist die Bekämpfung einzuleiten.

5 Praktische Umsetzung im Gefecht

5.1 Ablauf der Zielbekämpfung

Die wirksame Bekämpfung feindlicher Fahrzeuge erfolgt nach einem klar strukturierten Ablauf.

Ziel ist es, die größtmögliche Wirkung zu erzielen, die Sicherheit eigener Kräfte zu gewährleisten und die taktische Lage optimal auszunutzen.

Ein überstürzter oder unkoordinierter Einsatz von Panzerabwehrwaffen führt häufig zu Wirkungslosigkeit und gefährdet die eigene Truppe.

Der folgende Bekämpfungsablauf dient als verbindliche Richtschnur für den Einsatz von Panzerabwehrmitteln:

5.1.1 Zielansprache

Die präzise und standardisierte Zielansprache ist ein wesentlicher Bestandteil der Panzerabwehr.

Sie sorgt dafür, dass alle Beteiligten genau wissen, welches Ziel bekämpft wird, mit welcher Entfernung und auf welchen Bereich gezielt wird.

So wird verhindert, dass mehrere Schützen unterschiedliche Ziele bekämpfen oder die Wirkung ineffektiv ist.

Eine saubere Zielansprache ermöglicht es außerdem einem zweiten Schützen, ohne Zeitverlust oder Rückfrage zu wirken, sollte der erste Schuss das Ziel nicht ausschalten.

Standardaufbau der Zielansprache

Die Zielansprache erfolgt immer nach folgendem Schema:

Zieltyp und Lage – Visiereinstellung – Zone

| Element | Erklärung |

| Zieltyp und Lage | Was wird bekämpft und wo befindet sich das Ziel? |

| Visiereinstellung | Einstellung am Visier der Waffe in Meter |

| Zone | Auf welchen Bereich des Ziels wird gezielt? (z.B. Kette, Turm, Heck, Rad) |

Beispiel Zielansprachen

„Linker Schützenpanzer, Haltepunkt 200, Kette“

➡ Bedeutet: Das linke von mehreren sichtbaren Fahrzeugen wird bekämpft.

Die eingestellte Visiermarke beträgt 200 Meter, auf die Kette wird gezielt.

Beispiel für vollständige verbale Kommunikation mit Sicherheitsüberprüfung

Situation:

Zwei AT-Schützen befinden sich in Stellung.

Ein feindlicher Schützenpanzer nähert sich von links auf einer Straße.

Die Entfernung beträgt 200 Meter.

Die Bekämpfung erfolgt nach klarer Absprache unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorgaben.

Kommunikationsablauf Panzerabwehr – Gefechtsbeispiel

1. Zielmeldung durch Schütze 1:

„Kontakt, 065, 200 m, auf Straße, ein feindlicher Schützenpanzer.“

2. Bestätigung und Feuerbefehl durch Gruppenführer:

„Ziel erkannt. Schütze 1, bekämpfen mit M136. Rest der Gruppe feuer auf ausbotende Schützen“

3. Sicherstellung des Rückstrahlbereichs durch Schütze 1:

„Rückstrahlzone freimachen.“

4. Zielansprache durch Schütze 1:

„Schützenpanzer, Haltemarke 200, Kette.“

5. Optionale Bestätigung Rückstrahlbereich durch Schütze 2 oder Sicherung:

„Rückstrahlzone ist frei.“

6. Ankündigung des Schusses durch Schütze 1:

„Panzerfaust schießt!“

7. Schussabgabe durch Schütze 1:

→ Schuss fällt

→ „Wirkung beobachten.“

8. Meldung der Wirkung durch Schütze 1:

„zu kurz, Ziel verfehlt.“

9. Entscheidung durch Gruppenführer:

„Schütze 2, Nachschuss! "Neue Haltemarke 200, Turm.”

10. Rückstrahlsicherung durch Schütze 2:

„Rückstrahlzone freimachen!.“

11. Zielansprache durch Schütze 2:

„Schützenpanzer, Haltemarke 200, Turm.“

12. Ankündigung des Schusses durch Schütze 2:

„Panzerfaust schießt!“

13. Schussabgabe durch Schütze 2:

→ Schuss fällt

→ „Wirkung beobachten.“

14. Meldung der Wirkung durch Schütze 2:

„C-Kill, Ziel bekämpft.“

Hinweise zur Kommunikation

- Die Rückstrahlzone ist bei rückstoßfreien Waffen zwingend zu prüfen, um Gefährdungen für eigene Kräfte zu vermeiden.

- Die Ankündigung „Rückstrahlzone freimachen“ warnt alle in der Umgebung und stellt sicher, dass niemand unvorbereitet im Gefahrenbereich steht oder sich hineinbegibt.

- Auch bei Nachfolge-Schützen wird die Rückstrahlzone erneut geprüft.

- Die klare Zielansprache vermeidet Missverständnisse und ermöglicht ein koordiniertes Vorgehen, insbesondere bei mehreren Schützen.

5.2 Vorbereitung, Wirkungskontrolle und Nachbereitung

Sicherheitsbestimmungen überprüfen

Vor Abgabe des Schusses ist zwingend sicherzustellen, dass keine eigenen Kräfte oder unbeteiligte Dritte gefährdet werden:

- Gefahrenbereich hinter der Waffe freihalten (Rückstrahlbereich beachten, besonders bei rückstoßfreien Waffen)

- Eigenes Feuerfeld prüfen (keine Deckung oder Hindernisse im direkten Schussfeld, Objekte in der Rückstrahlzone)

- Eigene Truppen warnen, insbesondere bei tragbaren Panzerabwehrwaffen mit starker Rückstrahlwirkung

- Abgesprochene Kommandos verwenden, um unkoordinierte Handlungen zu vermeiden

Die Missachtung der Sicherheitsbestimmungen führt zu vermeidbaren Unfällen und gefährdet die Einsatzfähigkeit der Gruppe.

Waffeneinsatz

Der Waffeneinsatz erfolgt gezielt und unter Beachtung der zuvor geprüften Faktoren:

- Auf Schwachstellen zielen (Seite, Heck, Dach, Fahrwerk, Turmrückseite)

- Bei Lenkwaffen: Zielerfassung und Verfolgung gemäß Ausbildung sicherstellen

- Schuss nur freigeben, wenn sichere Wirkung erwartet werden kann

- Nach dem Schuss sofort Stellung wechseln, insbesondere bei tragbaren Waffen

Wichtig: Ein unüberlegter Schuss auf ein ungeeignetes Ziel verschwendet Munition, verrät die eigene Stellung und führt häufig zu Gegenmaßnahmen durch den Feind.

Wirkungskontrolle

Nach Abgabe des Schusses muss die Wirkung konsequent beobachtet werden:

- Ist das Ziel getroffen?

- Welche Wirkung konnte erzielt werden?

- Firepower Kill: Fahrzeug kann nicht mehr feuern

- Mobility Kill: Fahrzeug ist unbeweglich

- Catastrophic Kill: Fahrzeug ist zerstört

- Bleibt das Fahrzeug weiterhin gefährlich (z.B. abgesessene Infanterie, Begleitkräfte)?

Sollte die gewünschte Wirkung ausbleiben, sind umgehend weitere Bekämpfungsmaßnahmen einzuleiten oder die Stellung zu verlassen.

Nachbereitung und weiteres Vorgehen

Nach erfolgreicher oder fehlgeschlagener Bekämpfung:

- Eigene Stellung wechseln, um Aufklärung oder Gegenfeuer zu entgehen

- Munition prüfen und gegebenenfalls nachladen

- Beobachtung des Geländes fortsetzen, um weitere Fahrzeuge oder Bedrohungen rechtzeitig zu erkennen

- Eigene Führung über die Lage informieren

Insbesondere nach der Bekämpfung von Schützenpanzern ist mit abgesessenen Feindkräften im Nahbereich zu rechnen.

Diese müssen umgehend bekämpft oder durch eigene Infanterie neutralisiert werden.

6. Entfernungsschätzung

6.1 MKS Formel

6.2 Fahrzeughöhe in Arma 3 (RHS-Mod Fahrzeuge)

| Fahrzeugtyp | Typische Höhe |

| BRDM‑2 | ca. 1,8 m |

| BTR‑80A | ca. 2,5 m |

| BMP‑2 | ca. 2,45 m |

| BMP‑3 | ca. 2,45 m |

| BMD‑3 | ca. 2,15 m |

| T‑72 | ca. 2,2 m |

| T‑80 | ca. 2,2 m |

| T‑90 | ca. 2,2 m |

| GAZ Tigr | ca. 2,4 m |

7. Glossar

Allgemeine Begriffe

| Begriff | Erklärung |

| AT | Abkürzung für „Anti Tank“, Panzerabwehr |

| AT Specialist | Infanterist mit schwerem Panzerabwehrmittel |

| Rifleman AT | Infanterist mit leichtem Panzerabwehrmittel (z.B. M72, AT4) |

| Top-Down-Angriff | Angriff auf ein Fahrzeug von oben, zielt auf Dachschwachstelle |

| Hinterhalt | Überraschungsangriff aus vorbereiteter, gedeckter Stellung |

| Sperre | Physisches Hindernis zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit |

| MKS-Formel | Rechenformel zur Entfernungsbestimmung anhand Zielgröße und Strichmaß |

| Wirkungskontrolle | Beobachtung nach Waffeneinsatz zur Beurteilung des Erfolgs |

Fahrzeugkategorien

| Begriff | Erklärung |

| MBT | Main Battle Tank, Kampfpanzer |

| IFV | Infantry Fighting Vehicle, Schützenpanzer |

| APC | Armoured Personnel Carrier, Transportpanzer |

| MRAP | Mine Resistant Ambush Protected Vehicle, minen- und hinterhaltgeschütztes Fahrzeug |

| SPAAG | Self-Propelled Anti-Aircraft Gun, Luftabwehrpanzer |

| Aufklärungsfahrzeug | Leicht gepanzertes Fahrzeug zur Aufklärung |

Wirkungsbegriffe

| Begriff | Erklärung |

| F-Kill / Firepower Kill | Fahrzeug kann nicht mehr feuern, bleibt jedoch beweglich |

| M-Kill / Mobility Kill | Fahrzeug ist unbeweglich, Bewaffnung kann funktionsfähig bleiben |

| C-Kill / Catastrophic Kill | Totalausfall, Fahrzeug ist irreparabel zerstört |

Gefechtsköpfe & Wirkprinzipien

| Begriff | Erklärung |

| HEAT | High Explosive Anti-Tank, Hohlladung zur Panzerbekämpfung |

| Tandemhohlladung | Zwei hintereinander zündende Hohlladungen gegen Reaktivpanzerung |

| KE-Munition | Kinetische Energie, z.B. Pfeilgeschosse |

| HE | High Explosive, klassische Sprengladung mit Splitterwirkung |

| HEDP | High Explosive Dual Purpose, Sprengladung mit begrenzter Panzerabwehrwirkung |

Kommunikation & Sicherheitsbegriffe

| Begriff | Erklärung |

| Zielansprache | Standardisierte Ansage von Zieltyp, Entfernung und Zone |

| Rückstrahlzone frei | Sicherheitsansage vor dem Schuss bei rückstoßfreien Waffen |

| Panzerfaust schießt | Ankündigung des Schusses zur Vermeidung von Eigengefährdung |

| Wirkt | Meldung nach Schussabgabe, dass gewirkt wurde, Wirkung wird beobachtet |

Offizielle Dokumentationen & Wikis

- Arma 3 Community Wiki – Waffen & Munition

- Armed Assault Fandom Wiki – Fahrzeugwaffen Arma 3

- Armed Assault Fandom Wiki – MAAWS (Carl Gustaf) in Arma 3

- Armed Assault Fandom Wiki – FGM-148 Javelin

RHS Modifikationsquellen

- RHS Mods offizielle Website – Waffen- & Munitionsübersicht

- RHS Kettenfarzeuge Russisch

- RHS Kettenfahrzeuge US

- Steam RHS Community Guides – AT/AA Portable Launcher Guide

- Steam Community Discussion – RHS MAAWS Reichweiten Feedback

Externe Fachinformationen (Realbezug)